篠山市の気象情報サイト お天気のトピックス  観測地点 篠山市消防本部 住所 : 北40-2 北緯 35.3.44 東経135.13.26

観測地点 篠山市消防本部 住所 : 北40-2 北緯 35.3.44 東経135.13.26

▲篠山市サイト お天気のホーム リアルタイムな気象情報 お天気のトピックス おもしろ気象ランキング|

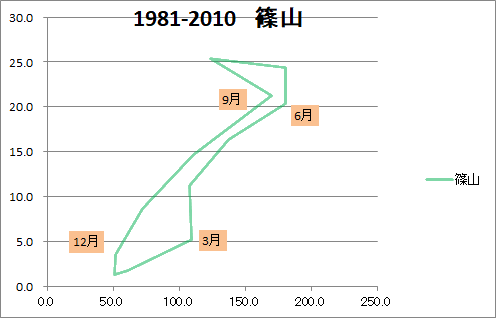

大学受験地理の問題の定番といえる「クライモグラフ」。受験と聞くだけで頭が痛くなりそうですが、気温と降水量(湿度)の関係をグラフ化したもので、他の地域と比較することで土地の気候の特徴が浮かび上がってきます。

ドローンで撮影した篠山市味間奥の茶畑風景 夏も近づく八十八夜はゴールデンウィークの最中 向こうには田植えを待つ水田や特産を植え付ける畑

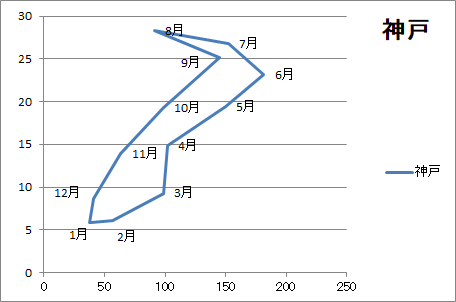

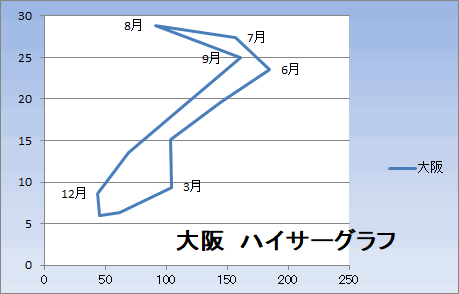

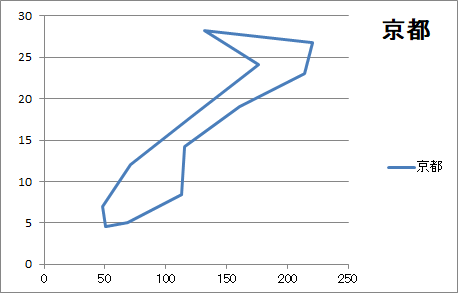

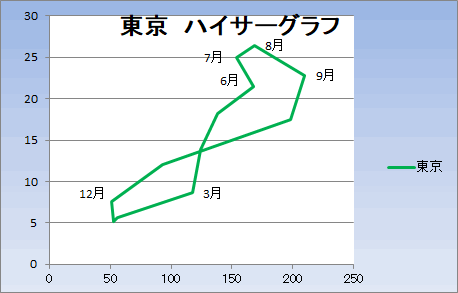

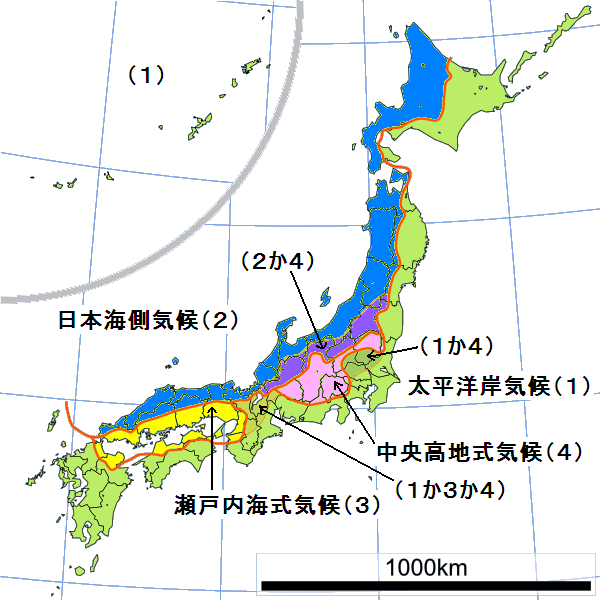

気候の特徴がつかめるハイサーグラフ ハイサーグラフというのをご存じでしょうか。各月の平均気温と平均降水量をグラフで示したものす。季節的な気候変化を読み取ることができます。高校の地理で習い、大学受験でも定番です。それだけに苦手意識を持つ人も多いでしょう。クライモグラフといったほうがなじみがありますが、厳格にいうとクライモグラフは気温と相対湿度を縦横の軸にします。いずれも温度と湿度の関係をグラフにして大きく気候区分を理解しようとするものです。 前述の受験の定番中の定番といえるのが次のグラフです。気象庁の観測データ(1981年~2010年)からグラフ化しています。 (度 温度)  (mm 降水量) (mm 降水量)東京のハイサーグラフです。最寒月平均気温が-3℃以上で温帯です。一年を通して雨が降りますが、季節により降水量に差が現れます。温帯の温暖湿潤気候という分類に属します。 日本を単位として考えると北海道や東日本の一部内陸部を除いてほとんどがこの温帯の温暖湿潤気候に含まれます。このケッペンの気候区分といわれる分類分けではなく、日本の気候を詳細にあらわす区分があります。  Wikipedia Wikipedia日本海型、九州型、南海型、瀬戸内型、東日本型、南日本型に分けられ、日本海型や東日本型はさらに小分類されます。 瀬戸内海式気候としての神戸、大阪、京都 次に近隣の神戸、大阪、京都のグラフを見てみます。

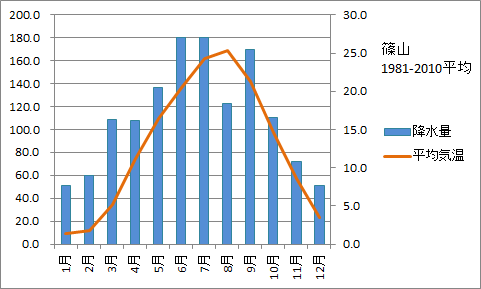

いずれも瀬戸内型(瀬戸内海式)気候で、「年間を通じて天気や湿度が安定しており、降水月が5、6、7月(梅雨時)と9月(秋雨・台風時)の二峰性となっており、二峰の間の8月(盛夏)の降水量が著しく少なく雨温図上大きく凹むことが最も顕著な特徴となる。」(wikipedia)神戸、大阪はその典型ですが、京都は中央高地式気候・東海型太平洋側気候が少し加わる地域とされています。 さて、では篠山はどうでしょうか。消防本部気象観測システム記録(2004年4月~2010年12月)に加えて、消防本部調べの観測記録(1981年~2004年3月)からグラフ化してみます。 篠山地方のハイサーグラフ   左が降水量と平均気温を単純グラフ化し、次にハイサーグラフを右に作成しました。基本的に上記3地点と類似した形になっており、特徴としては同じ傾向にあります。平均気温は1年を通して2~3度低く、降水量は大阪、神戸よりやや多く、京都よりやや少なくなっています。このことから近畿地方の内陸部にある篠山地方の気候区分は、基本、瀬戸内型気候ですが、中央高地式気候・東海型太平洋側気候が少し加わっているといえます。 図形の形が似ているのは、京阪神に比較的近距離にあることから理解できますが、年によってグラフは大きく替わり、温暖化や豪雨により図形が変形していることもあります。また、近隣の観測点である三田、柏原、園部、西脇と比較しても一定の差があることに気がつきます。このあたりについては次回以降詳しく見ていきます。 |

![]() 兵庫県篠山市 Copyright (C) 2017-8 Sasayama City

兵庫県篠山市 Copyright (C) 2017-8 Sasayama City

連絡先 篠山市総務部総務課情報政策 ![]() 伝書鳩メール

伝書鳩メール